不忘初心 武漢革命博物館紅色文化大講堂第2講|進京講解的那些事兒

3月13日,武漢革命博物館舉行“不忘初心 武漢革命博物館紅色文化大講堂”第2講,武漢革命博物館講解員周全作了題為《進京講解的那些事兒——講解慶祝改革開放40周年展有感》的報告,我館全體職工聆聽了此次報告。

2018年10月-2019年1月,周全被選送至中國國家博物館講解“偉大的變革——慶祝改革開放40周年”大型展覽,周全詳細介紹了展覽的展區分布、接待情況、重點亮點等內容。

展覽自去年11月13日開展,共接待觀眾400多萬人次,累計講解17458批,網上展館點擊瀏覽總量達3.99億次。漢正街、園博園、華創會等眾多武漢元素在展覽中亮相,讓身為武漢人的周全自豪不已。

周全為大家講解了接待觀眾過程中儀態儀表、表情、眼神、講解禮儀等各個方面的規范、要領。她說,一名合格的講解員,在正式上崗之前,需要經過嚴格的面試、考核培訓、背記講解詞、內容拓展等各方面環節才能正式接待觀眾。在外需要講解員形象好,氣質佳,舉止端莊得體;在內需要講解員普通話規范、說話條理清晰,有較強的語言組織能力和表達能力。

周全所在的講解員團隊實行準軍事化管理,每日的工作起居都有嚴格的紀律約束,周全說,一開始,大家對這種管理方式都有些情緒,但是慢慢的,大家意識到這種嚴格的紀律要求對樹立大家的團隊意識是很有必要的。

周全說:“在這里的每一個人都不再是家里的天之嬌女,而是一名戰士。這也是我此行最大的一個收獲,就是對自身職業的定位,我們每一位講解員都是文化宣傳戰線上的一線作戰人員。”

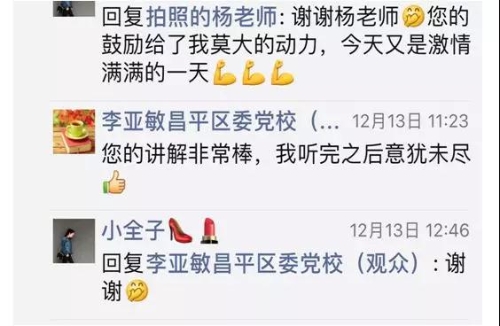

40天的講解工作非常辛苦,不僅要牢固掌握數萬字的講解詞,更要面對每天8-10批次的高負荷講解量,40天里,周全共為觀眾提供講解354批,收獲了觀眾的諸多好評。

周全動容地說:“看著這一張張照片和一行行文字,即使再累我都不敢偷懶,因為不忍心辜負任何一批觀眾。觀眾的肯定讓我我深深感受到講解員這份工作的責任感、使命感。特別是領導的認可和同行的鼓勵,都讓我信心倍增。”

在談到什么樣的講解才是“好”的講解時,周全認為,好的講解絕不是簡單的重復講解詞,而一定是一個經過思考和揣摩,再通過口語表達真實的表達出來的過程,所謂“講解”,就是用講話的方式答疑解惑,應該在吃透內容的基礎上,了解策展人的思路,講解員只有在充分了解內容的基礎上,才會對展覽產生共鳴,只有在認真分析過展覽以后,才能做好因人施講。觀眾的反應是評價講解好壞的標準,好的講解不僅要具備良好的外部形象和語言素養,更要具備對工作的熱愛、對觀眾的熱情以及對內容的熟練掌握。

俗話說,三分展覽七分講,那么怎樣“講”呢?周全認為,最重要的就是要挖掘展品背后的故事和體現的精神內涵,也就是拓展講解內容。周全總結為五點,一是要言之有物、言之有理、言之有情;二是要注重細節;三是與其“面面俱到”,不如說透一點;四是要先鋪墊情緒設置懸念,再說故事;五是要主動解答。

在報告的最后,周全說:“回首參加講解工作的這些年,我常常會聽到各種聲音,有贊美聲也有質疑聲,但那些質疑的聲音并沒有阻礙我前進,卻成為我認清自己的鏡子,照亮自己的不足。所以不要在意別人說什么,我們并不是為了看到希望才堅持,而是因為堅持了,才能看到希望。只有做到‘真誠、善良,擔當,不爭,不妒’,才能無愧于心,無愧于講解員這份職業賦予我的責任和使命。”

周全的報告對我館職工特別是講解員們產生了廣泛影響,大家紛紛表示要向周全學習,苦練基本功,不斷提高自己的專業技能,懷著對工作的熱忱,講好中國故事。